厄払いのタイミングなど、知っているようで知らない参拝作法をご紹介します。破魔矢や絵馬など縁起物の扱い方や由来についても詳しく解説しています。由来を知ると、作法の意味がより深く理解できるでしょう。

神社の参拝方法

鳥居は一礼してくぐる

鳥居の下をくぐる時は、立ち止まって両足をそろえて、本殿に向かって軽く一礼します。入る時だけでなく、出る時も同様に本殿に向かって一礼を。

ココもPOINT!

鳥居から本殿に向かう参道の中央は神様の通り道。

できるだけ端を歩きます。また、鳥居や神門にある敷居は外界と聖域との境界線です。

踏まずにまたぐようにしましょう。

手水舎で身を清める

参拝前には、手水舎で手や口をすすいで心身を浄化します。

鈴を鳴らし、お賽銭を入れる

鈴がある神社では参拝前に鳴らします。そして、お賽銭を納めます。この順番は逆でも構いません。鈴を鳴らすのは、鈴の音が魔よけの霊力を持ち、神様のお心を穏やかにする作用があるからと言われています。

二礼二拍手一礼

参拝の基本は二礼二拍手一礼です。ただし、出雲大社や宇佐神宮は二礼四拍手一礼など、例外もあります。その神社の作法に倣いましょう。

参拝にまつわるQ&A

Q厄払いはいつ行くの?

A厄年の年齢になった年始に行くのが一般的です。

災難に遭いやすく忌み慎むべき年齢を厄年と言い、厄年には神社で厄払いを受ける習わしがあります。厄年は数え年で数えられ、その年齢は男女で異なります(下図参照)。

数え年では、新年を迎える正月に年齢を1つ重ねるため、一般的には厄年になった正月や節分に神社へ参拝してお払いを受け、その年の無病息災を願います。ただし、誕生日など良き日柄を選んで行う場合もあります。

なお、厄年とは「本厄(ほんやく)」の年齢を指しますが、前兆が現れるとされる前の年を「前厄(まえやく)」、厄の恐れが薄らいでいくとされる後の年を「後厄(あとやく)」と言い、いずれも慎むべき年齢だと言われます。地域などにもよりますが、厄払いは「本厄」のみに行うことが多いようです。

厄年一覧

| 前厄 | 本厄 | 後厄 | |

|---|---|---|---|

| 男性 | 24歳 | 25歳 | 26歳 |

| 41歳 | 42歳 | 43歳 | |

| 60歳 | 61歳 | 62歳 | |

| 女性 | 18歳 | 19歳 | 20歳 |

| 32歳 | 33歳 | 34歳 | |

| 36歳 | 37歳 | 38歳 |

Q引いたおみくじはどうするの?

A神社境内の木の枝に結ぶか、持ち帰ります。

おみくじは、神様に感謝と祈願をした後、自分の現在と未来に気付きを与えてくれるもの。吉凶に一喜一憂するのではなく、その内容をプラスにとらえ、日々前向きに生活していくことが大切です。

そのため、引いたおみくじは、古来、神社境内の木に結ぶのが風習。ただし、持ち帰っても問題ありません。

Q古い破魔矢やお守りなどはどうすればいい?

A1年間お祀りした破魔矢やお守りは授与されてから1年で神社に返礼します。

破魔矢とは、その名の通り「魔を破る矢」として魔除けの意味を持ちます。授与された破魔矢は、神棚や床の間など清浄な場所にお祀りします。

お守りは身に付けることで、神様のご加護をいただくものです。引き出しにしまったりせず、鞄に入れるなどして持ち歩きましょう。

破魔矢もお守りも、効力は約1年とされます。翌年に神社へ返礼に行き、新しい物を授与していただきましょう。なお、お守りは、有効期限はないという解釈もあり願いが叶うまで持っていても良いとされています。

Q絵馬の書き方に決まりはあるの?

A基本的に自由です。気持ちを込めて丁寧に書きましょう。

絵馬は神様へのお願い事や感謝の気持ちを書いて奉納するものです。馬は神様の乗り物とされており、昔は本物の馬をお供えしていました。やがて、馬の絵で代用されるようになり、現在のような絵馬になったと言われています。

絵馬の書き方には特に決まりはありません。気持ちを込めて丁寧に書くのが何より大切です。願い事が叶ったら、お参りした神社へ「お礼参り」に行きましょう。

なお、神様がどこの誰の願い事かわからなくなってしまうため、住所や名前を書くべきだと言われます。

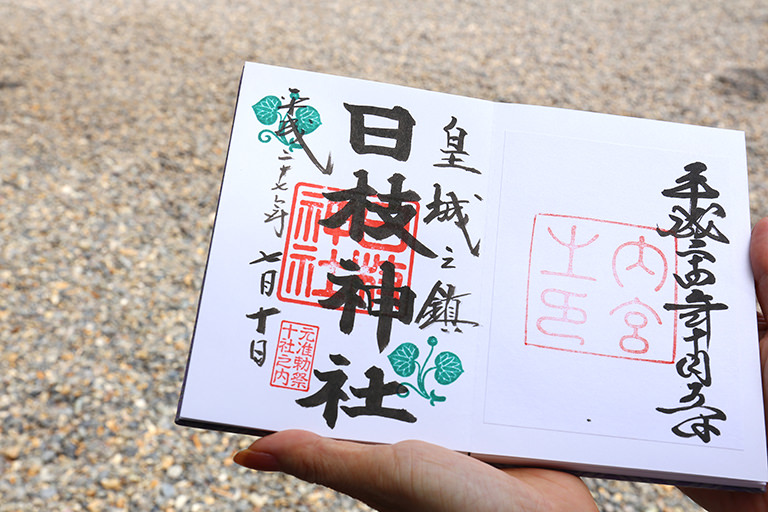

Q最近、話題になっている御朱印とは?

A寺社名やご本尊の名称、参拝した日付などを押印及び墨書きしたもので、神社や寺院を参拝した証として授けられるものです。

最近では、寺社を巡って御朱印を集める「御朱印集め」が女性を中心にひそかなブームです。寺社の参拝のありがたい記念になるだけでなく、旧字や梵字など珍しい筆記体で書いてあったり、寺社ゆかりの動物などユニークなモチーフの押印があったりして、寺社ごとに異なる個性豊かな御朱印を眺めるのは楽しいものです。

ただし、御朱印集めはスタンプラリーではありません。本来は、御朱印は参拝者が独経や写経などで納経した際に受けるものでしたが、次第に簡略化していき、現在は参拝の証として受けることができます。順序として、神様や仏様にお参りをした後、御朱印をいただきます。参拝もせずに、御朱印だけいただくなどというのはもってのほかです。

御朱印は、御朱印所または社務所や庫裏(お寺の住居)を訪ね、御朱印帳を渡して書いていただきます。御朱印帳は、寺社や神具・仏具店、文具店などで手に入ります(ただし、どこにでも置いてあるとは限りません)。なお、すべての寺社で御朱印をいただけるわけではありません。

撮影協力:日枝神社(おみくじ、御朱印)

Adviser

井垣 利英(いがきとしえ) (株)シェリロゼ代表取締役 、 人材教育家、 マナー美人塾塾長

名古屋生まれ、東京在住。中央大学法学部在学中からフリーアナウンサー としてテレビ出演。

2002年(株)シェリロゼを起業。20年間で2万人を指導。自社の【会話美人講座】【マナー美人塾】でマナー、プラス思考、話し方などを指導。また全国の企業で、社員研修や講演会を年間100本ほど行う。

やる気とマナーを上げる日本で唯一の専門家。

著書は『ふんわりと上昇気流に乗る生き方』(サンマーク出版)、13万部を突破した『しぐさのマナーとコツ』(学研)など19冊。

シェリロゼ

https://www.c-roses.co.jp/

YouTube

https://www.youtube.com/user/104toshia

HOUSING NEWSハウズイングニュースとは

私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。