新年に幸せを招く年末の過ごし方

今年も残すところあとわずかとなりました。12月が終わりに近づくころに訪れる年中行事「冬至」。冬至は、「運が上向きに転じる日」といわれています。今回は、新年にたくさんの幸せを招き入れるために、大切にしたい冬至の過ごし方や、年越しに取り入れたいHAPPYな縁起担ぎなどについてご紹介します。

年中行事は、自分たちの生活をもっと良くしたいという願いから、言い換えや語呂合わせ、当て字などで縁起担ぎをすることがよくあります。今回も随所に登場しますが、どれも幸せを招く魔法の言葉のようなものです。ぜひ試しにやってみて、新しい年の幸運を招き入れていただければと思います。

そもそも年中行事とは……

節分や桃の節句、端午の節句など、毎年特定の日に繰り返し行われ、人々の生活との結び付きが強い日本の伝統文化「年中行事」は、毎月のように巡ってくることをご存じですか? 年中行事では、豊作を祈り、収穫を祝うだけでなく、厄を祓い、運を呼ぶことで、家族や自分が幸せ過ごせるようにと願いを込めます。

「年中行事は毎月幸せになれる魔法」

七段飾りの雛人形や大きなこいのぼりを飾るのはステキですが、飾るのも片付けるのも大仕事。飾ることのハードルが高くなると、何もせず終わってしまうこともあるのではないでしょうか。ですが、玄関やテーブルの上、部屋の片隅にスペースをつくり、年中行事のちょっとした飾り付けをしてみると、平凡な毎日が驚くほどキラキラと輝き出します。これは実際に行動してみないと実感できないことですので、ぜひご自身が気になる行事・飾り付けから気軽に始めてみてください。

この記事では、「年中行事の魅力(年中行事が持つ7つの力)」をお伝えすると共に、飾り付けで日常に季節感を取り入れる、そんなご提案をしていきたいと思います。

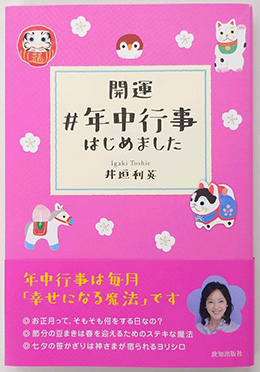

井垣利英先生の著書『開運#年中行事はじめました』(致知出版社)大好評発売中!

目次

冬至は「運」が上向きに転じる日

冬至は「運」が上向きに転じる日

「運盛り」 “ん”を盛り付けて運を呼び込む飾り付け

「運盛り」 “ん”を盛り付けて運を呼び込む飾り付け

- 番外編コラム 奇数は縁起の良い数字

- 番外編コラム 赤と黄色は魔除けの色

冬至の大切な過ごし方

冬至の大切な過ごし方

- 冬至にかぼちゃを食べると風邪を引かない

- ゆず湯は1年最後の厄払い

- 番外編コラム 柑橘類は「吉」を呼び込む!

- 冬至の日にこんにゃくを食べてデトックス

最強開運赤パンツで年越しをする

最強開運赤パンツで年越しをする

まとめ

冬至は「運」が上向きに転じる日

冬至は「運」が上向きに転じる日

年中行事は幸せを願う行事として、長い年月をかけて人から人へと受け継がれてきました。12月下旬の「冬至」もまた、厄払いをして運を呼び込む大切な年中行事です。

冬至とは「一年でいちばん夜が長く、いちばん昼が短い日」ですが、現代の日本のように冬でも暖房がよく効いて、電気のおかげで真夜中でも明かりが煌々と輝いていると、実感しづらいかもしれません。

例えば、江戸時代のことを想像してみてください。まだ電気がない時代、太陽が沈み、日が暮れると、外は真っ暗になります。家の中もろうそくの灯りがある程度。

冬至が近付くにつれて、日の暮れはどんどん早くなり、夜明けはどんどん遅くなります。陽射しも弱く、暗く寒い日々の中で、人々は「もしかして、この暗く寒い日々がずっと続くかもしれない」と、不安に思うこともあったでしょう。

しかし、冬至を境に昼は長くなり、夜は短くなっていきます。昔の人々にとって「冬至」は、待ちに待った太陽が復活する日であり、「太陽の復活をお祝いする日」でした。

中国の易学では、冬至のことを「一陽来復」と呼びました。昔の中国の占いの書『易経』に記されている言葉で、「冬至は陰の極みであり、翌日から陽に転じる」という意味です。これは、これまで大変な日々が続いていたけれど、冬至に太陽の力が戻ってきて、明るく幸せな日々がやってくる=冬至を境に運が上向きとなり幸運がもたらされるという、おめでたい言葉です。

そのことから冬至は「運が上向きに転じる日」と捉えられるようになりました。

「運盛り」 “ん”を盛り付けて運を呼び込む飾り付け

「運盛り」 “ん”を盛り付けて運を呼び込む飾り付け

冬至にぜひやっていただきたい縁起担ぎがあります。それは、名前に“ん”が付く食べ物をザルやお皿に盛り付けて、玄関やリビング、部屋の開いたスペースなどに飾る「運盛り」です。

例えばみかん。「名前に“ん”が付いてるから、これを食べると“運”が付く」といった具合です。言葉遊びのようで楽しくなってきますね。

“ん”がつく食べ物はたくさんあります。大根、人参、蓮根、銀杏、みかん、きんかん……。かぼちゃも別名で南瓜と呼ばれており、運盛りに加えたいもの。うどんや寒天を飾ってもいいでしょう。“ん”がつくものなら、何でもOKです。”ん”が2つも付いている南天を飾ったり、ワイン好きの人ならボトルワインを飾ったりと、自由な発想で、”ん”の付くものを探して、運盛りを楽しみましょう。運をいっぱい盛ることで、「これだけたくさん運を盛ったからきっと運がよくなる」「運が開けるに決まっている」と思えて、前向きな気持ちになるでしょう。

今回記事を制作するために、監修者の井垣先生と制作スタッフで行った「運盛り」の写真をスマホやPCなどの待ち受け用画像にしました。こちらからダウンロードが可能です。この画像でぜひ幸運をたくさん取り込んでください。

スマートフォンサイズ

画像を長押しすると「画像を保存」などのメニューが表示されますので、そちらから保存してください。

デスクトップサイズ

画像の上で右クリックし、「名前を付けて画像を保存」を選ぶとダウンロードできます。

番外編コラム奇数は縁起の良い数字

運盛りをするときは「奇数」の数だけ、盛ることをおすすめしています。

奇数は昔から縁起の良い数字とされています。古代中国の考え方では、「奇数は陽の数字、偶数は陰の数字」とされ、奇数はおめでたいと考えられました。

ちなみに、江戸時代、幕府により公式の祝日として定められていた五節句は、それぞれ1月7日の人日(七草の節句)、3月3日の上巳(桃の節句)、5月5日の端午、7月7日の七夕、9月9日の重陽であり、すべて奇数です。

運盛りは、1品、3品、5品、7品、9品と奇数でそろえてみましょう。

番外編コラム赤色と黄色は魔除けの色

赤色と黄色は古くから、「魔除け」「厄除け」の色とされてきました。神社の鳥居や巫女の袴に赤い色が使われているのはそのためです。桃の節句の雛飾りにも赤い布の緋毛氈が敷かれますが、それにも「魔除け」「厄除け」の意味が込められます。

黄色は太陽の輝く光の色とされ、例えば、平安時代末期からつくられるようになった八丈島の絹織物「黄八丈」は、「魔除け」「厄除け」の着物として大切にされてきました。

その他にも、赤色も黄色も年中行事の様々な場面で「魔除け」「厄除け」の色として登場します。ちなみに小豆は赤色、かぼちゃの中身は黄色ということで、魔除けの意味が込められた、ありがたい食べ物とされています。

冬至の大切な過ごし方

冬至の大切な過ごし方

冬至にかぼちゃを食べると風邪を引かない

冬至の日には、「陽の気を象徴する赤色や黄色のものを食べるとよい」とされています。

昔は、夏に収穫されたかぼちゃを保存しておいて、冬至に食べていました。これは、かぼちゃが栄養価が高く、冬場に不足しがちなビタミンを補ってくれる大切な食糧でもあったからです。「冬至にかぼちゃを食べると風邪を引かない」というのは、寒い冬を生き抜くための、昔の人々の生きる知恵だったのです。

また、かぼちゃの中は黄色いため、「魔除け」「厄除け」の食べ物だということは、お話した通りです。冬至には、ぜひかぼちゃの料理をいただきましょう。

ゆず湯は1年最後の厄払い

冬至にゆず湯に入ることには、たくさんの意味が込められています。

まず、冬至に「湯治」とかけてゆず湯に入るのが1つ。

ゆずと「融通」の語呂合わせから、「お金に融通がきく」から転じて金運がアップするという縁起担ぎもあります。

前述のとおり、ゆずは黄色い果物なので「魔除け」「厄除け」の効果もあります。またゆずの香りは、鬼が嫌うと言われており、ゆずの香りがするゆず湯に浸かることで、心身の毒素が抜け、悪鬼も退散していくと考えられています。

冬至には、ゆず湯にゆっくり浸かってゆずの香りを楽しみ、太陽のように明るい黄色を愛でながら、今年最後の厄払いをするとともに一年の疲れを癒しましょう。

ちなみに、ゆずは太陽の丸に見立てているので、ぜひまん丸のまま入れましょう。一年頑張った自分へのご褒美のつもりで、ここはちょっと贅沢に。お風呂に入れるゆずの数は、おめでたい陽の数の「奇数」にするのがおすすめです。

番外編コラム柑橘類は「吉」を呼び込む!

日本では1年を通して、たくさんの種類の柑橘類を味わうことができます。

みかん、ゆず、橙、きんかん、ぽんかん、レモン、夏みかん、甘夏、日向夏、文旦、晩白柚……、まだまだたくさんあります!

『幸せになれる魔法「年中行事」』では、さまざまなシーンで柑橘類を飾ることをおすすめしています。柑橘類の「橘」を「吉」にたとえる語呂合わせの縁起担ぎが込められているからです。ちなみに、大きい実ほど「大吉」です!

冬至の日にこんにゃくを食べてデトックス

昔からいわれてきた「冬至 こんにゃく 砂払い」という言葉があります。

こんにゃくは中国から伝わってきた食べ物で、別名「砂払い」と呼ばれます。古くから体に溜まった砂、つまり毒素を出す整腸剤と考えられてきました。

こんにゃくには食物繊維が豊富に含まれているため、腸活には欠かせない食べ物。冬至にこんにゃくを食べるのは、健康に過ごせるようにという昔の人々の願いであり、知恵でもあるのです。

冬至にはこんにゃくを食べ、体に溜まった一年分の毒素を出しましょう。そうして、ピカピカの清らかな自分となって新年を迎えましょう。

最強開運赤パンツで年越しをする

最強開運赤パンツで年越しをする

新しい年の幸運を招くために、ぜひおすすめしたい縁起担ぎがあります。「新年を新しい赤色のパンツを身に着けて迎える」というもの。

「新しい下着で新年を迎える」というのは日本では昔からの風習ですが、その際に赤色のパンツを履くと、病気などをしない健康で幸せな1年を迎えられるという縁起担ぎがあります。赤は魔除け、厄除けの色のため、邪気を近づけずに追い払ってくれます。また、赤色のパンツを身に着けると、おへその下にある丹田というツボを中心にお腹を温めてくれて、エネルギーが湧いてくると言われています(諸説あります)

赤色のパンツは百貨店の下着売り場でも手に入りますし、オンラインショップでも購入することができます。

余談ですが、「おばあちゃんの原宿」といわれる巣鴨地蔵通り商店街には、赤パンツの専門店もあるほど、赤色のパンツは人気があります。

大晦日にお風呂へ入ったら、前もって用意しておいた新品の赤色のパンツを身に着けて眠りにつき、新年を迎えましょう。

1月1日の朝は、幸せな気持ちで目覚め、笑顔で元気いっぱいに1年のスタートを切ることができるはずです。

まとめ

新年を幸せに迎えるためのとっておきの縁起担ぎ、いかがでしたでしょうか。来年も一層良い年となりますよう、冬至には運盛りをして、ゆず湯に浸かり、かぼちゃやこんにゃくを召し上がってみてはいかがでしょうか? 陽気な縁起担ぎで気持ちも上向きになるはずです。ぜひ、たくさんの願いを込めて楽しみながらやってみてください。明るい陽の気には良いことがたくさん集まります。冬至から新しい1年を迎えるまでを、HAPPYな縁起担ぎを楽しみながら過ごしましょう。

撮影協力

鈴木農園

和歌山県海南市下津町方477

Adviser

井垣 利英(いがきとしえ) (株)シェリロゼ代表取締役 、 人材教育家、 マナー美人塾塾長

名古屋生まれ、東京在住。中央大学法学部在学中からフリーアナウンサー としてテレビ出演。

2002年(株)シェリロゼを起業。20年間で3万人以上を指導。自社の【キレイな生き方講座】などでマナー、プラス思考、話し方などを指導。また全国の企業で、社員研修や講演会を年間100本ほど行う。

やる気とマナーを上げて、売上アップにつなげる日本で唯一の専門家。

著書は『ふんわりと上昇気流に乗る生き方』(サンマーク出版)、稲盛和夫氏推薦の『仕事の神様が”ひいき“したくなる人の法則』(致知出版社)など19冊。

シェリロゼ オフィシャルサイト

YouTube(井垣利英チャンネル)

Instagram(@igaki_etiquette)

編集協力/中西后沙遠(なかにしみさお) 撮影/森武志

合わせて読みたい記事

HOUSING NEWSハウズイングニュースとは

私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。