整理収納アドバイザー水谷妙子さんが考える、「家族が笑顔になる暮らしの整え方」についてお届けしています。第9回目のテーマは「防災対策は、暮らしの上位優先事項。デッドスペースを有効活用して収納する」です。水谷家では防災用品をどのように収納しているか、見せていただきました。

目次

- ポイント① 能登半島地震を体験。わが家の防災対策を改めて見直しました

- ポイント② 収納にゆとりのないマンション住まい。デッドスペースを活用します

- ポイント③ パントリーなしの防災ローリングストック術

- ポイント④ 非常時持ち出し袋は玄関に収納。リュックを置くためにスペースをつくりました

ポイント①能登半島地震を体験。わが家の防災対策を改めて見直しました

水谷妙子さんは新潟県出身。能登半島地震が発生した当時は実家に滞在しており、被災しました。

「新潟県も一部の地域で震度5強。実家周辺のライフラインは無事だったものの、大きな揺れに見舞われました。それ以前も防災対策を行ってはいましたが、実際に被災してみて備えが不十分だったことを痛感したのです。」

その後、防災用品の内容や収納について大きく見直しをしたという水谷さん。現在は、防災用品を3種類に分けて収納・管理しています。普段使いのバッグに入れて持ち歩くアイテム、緊急避難の際に持ち出すアイテム、そして在宅避難の際に必要となるアイテムです。

防災用品の内容や量は、家族構成や生活スタイルにより異なります。今回は主に在宅避難の際に必要となるアイテムについて、水谷家ではどのように収納しているかを見せていただきました。

ポイント②収納にゆとりのないマンション住まい。デッドスペースを活用します

水谷さんの住まいは4LDKのマンション。各部屋にクローゼットはありますが、洋服やお子さんのアイテムなどを収納すると、大きなゆとりは生まれません。

「一戸建ては物置や納戸があるケースも多いですが、マンションだとそうもいきません。限られた収納スペースの中で、いかに防災用品の置き場所を確保するかを考えました。」

水谷さんが着目したのは、ちょっとした隙間やデッドスペース。例えばベッド下です。

「床とベッドの間に生まれる空間を利用して、備蓄水を収納しています。使っているのは、無印良品の縦にも横にも連結できるポリプロピレン平台車。スペースに合わせて何台も連結させ、布団収納バッグに入れたペットボトル備蓄水を置いています。」

以前は大きなボックスにペットボトルを入れて保管していたという水谷さん。

「でも、数があまり入らない上に、水の入ったボックスは重くて持ち上げられないことに気付いたのです。平台車に乗せていれば軽い力で引き出せます。」

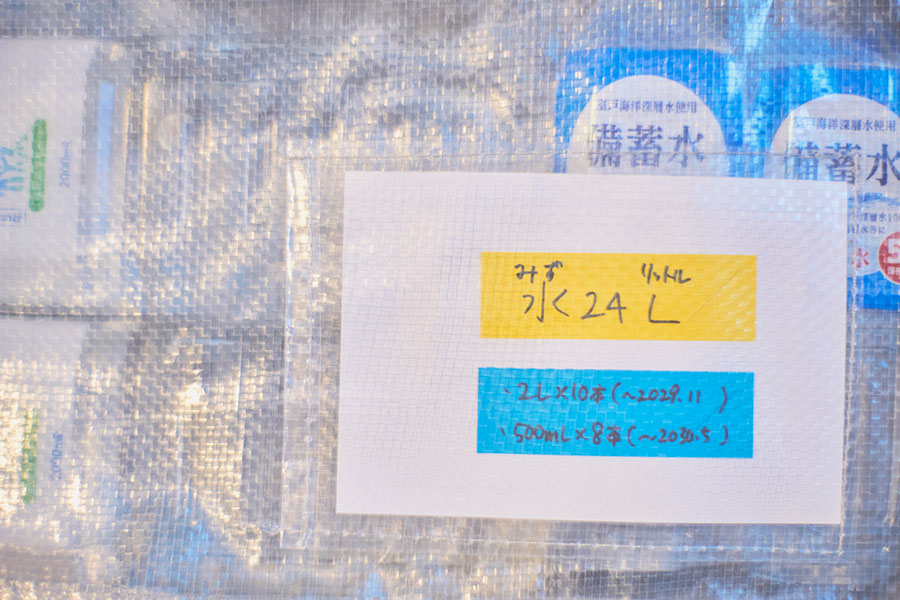

バッグはスリーコインズのもの。大型で、中身が見える透明の袋を探しました。バッグのポケットには、本数や賞味期限を書いたラベルも入れています。ちなみに常備しているのは、2Lと500mlのペットボトル2種類。以前は2Lだけでしたが、人に配りやすく飲みきりやすい500mlサイズもあると便利だと震災後のテレビ報道などで知り、追加したそうです。

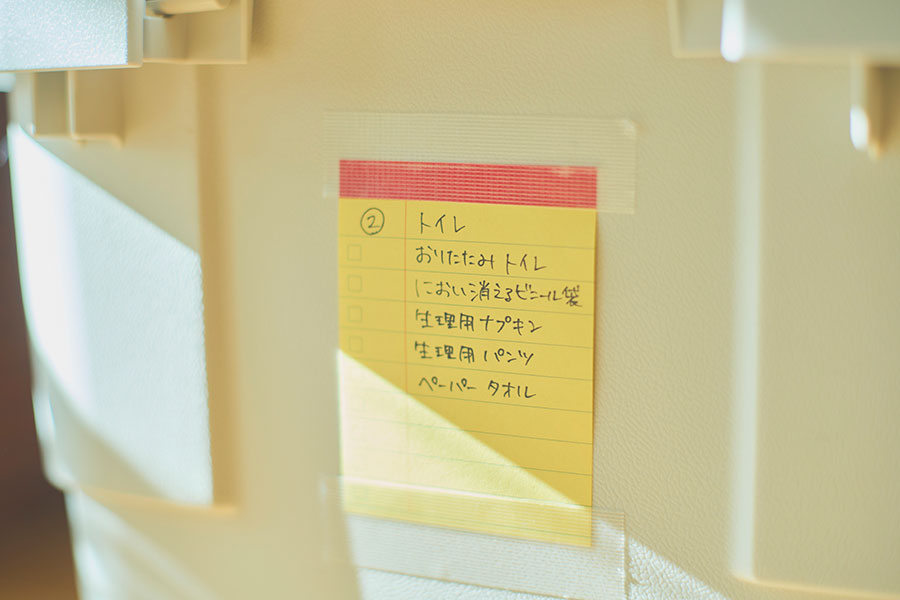

非常用トイレや非常食、衛生用品などは、無印良品の頑丈収納ボックスに収納。ジャンルごとに分類して4ボックス用意しました。

「クローゼットにはとても入らないので、ベッドと窓の間にスペースをつくって置いています。普段は布をかけて見えないようにし、ヘッドボードがわりに。このボックスも平台車に乗せていますが、地震の揺れで動かないようにストッパーをはめています。」

それぞれのボックスには、何が入っているか詳しくメモした紙を貼り付けました。

「人はパニック状態になると、普段通りの行動や冷静な思考・判断ができない。これは、能登半島地震の際に身をもって実感したことです。物のありかがひと目で分かるようにしてラベリングしておけば、万が一の際に慌てなくても済みます。また、私が不在のときに災害が起こっても、子どもたちが必要なものをすぐに取り出すことができるはずです。」

ポイント③パントリーなしの防災ローリングストック術

防災備蓄は、ローリングストックが主流。ローリングストックとは、普段から消費する食品を少し多めに買っておき、賞味期限が近いものから消費してまた買い足すという考え方のことです。水谷さんもこのストック方法を取り入れています。

「食生活の変化(水谷家の食生活の変化については<食育編>をご覧ください。)もあり、普段からよく使う乾物類は以前より多めにストックすることにしました。とはいえ、わが家にはパントリーがなく、食品を収納できるスペースはキッチンにしかありません。そこで、食器やマグカップなどが入っていたスペースを空けて食品収納を拡大。ボックス4箱分から10箱分に増やしました。」

水谷さんがストックしているひじきやわかめ、高野豆腐などの乾物類は、毎日の食事ではおにぎりの具などに活用。在宅避難時にはレトルトのスープやカレーに足して栄養を補おうと考えているそうです。

こうして、普段使いしながら備える食品はキッチンに収納。ライフラインがストップした際の非常食・アルファ化米や長期保管できるレトルト食品は、寝室に置いている頑丈収納ボックスへ。

「長期保管可能な防災食品は分けて収納しています。賞味期限がそれぞれ異なるので、時期ごとにジップ付き袋で分類しました。一つひとつ確認しなくてもいいので管理がラク。わが家では毎年3月と9月に防災用品の見直しを行い、賞味期限が近づいた食品はその際にボックスから出して食卓に出します。」

ポイント④非常時持ち出し袋は玄関に収納。リュックを置くためにスペースをつくりました

このように、水谷家では防災用品だからといって1箇所にまとめて収納せず、物の種類と使うシーンに合わせて分散させています。緊急避難の際に持ち出す家族5人分のリュックは、玄関のシュークローゼットが置き場所です。

「リュックは外に避難する際に持ち出すもの。在宅避難で使う物とは用途が異なるため、同じ場所に置く必要がないと考えています。むしろ、部屋の出口となる玄関にあるほうが分かりやすいはずです。」

広いシューズインクロークがあるマンションならともかく、一般的なシュークローゼットにリュックを置くスペースを確保するのは難しいことかもしれません。水谷家の玄関も一般的なシュークローゼットのみ。でも「あえてリュック置き場をつくりました」と話します。

「わが家の暮らしでは、災害に備えることが上位優先事項。限られたシュークローゼットの棚数段を空けてでも、家族5人分のリュックとヘルメットを置いています。」

水谷家では防災用品を「置く場所がない」ではなく、「置かなければならないもの」として考えるところからスタート。

「防災用品の収納スペースは意識してつくらないと生まれないもの。収納にゆとりがないと考えている人も、ものの持ち方や量を見直したり、不要品を処分したりすれば多少のスペースは生まれるのではないでしょうか。」

水谷さんがベッド下で水を保管しているように、デッドスペースを有効活用するのも一つの手。奥行きの深い収納があるなら、出し入れしにくい一番奥のスペースを防災用品置き場にするのもおすすめだそうです。

「収納には使いやすい高さや奥行きがあります。普段よく使うものはまっすぐ立った時の目線から腰の間、棚の手前に置くと出し入れしやすくなります。ほとんど使わず出し入れする機会も少ない防災用品は、これとは逆の収納スペースに置けばいいのです。例えば棚の手前にはティッシュペーパーを、奥にペットボトル備蓄水を置いてみるといいのでは。」

収納にゆとりがなくても、工夫次第で防災対策はできます。水谷さんの考え方を参考に、ご自身の備えをぜひ見直してみてください。

教えてくれた人

水谷妙子さん

整理収納アドバイザー1級。夫と中学生、小学生の5人暮らし。無印良品で生活雑貨の商品企画・デザインを13年間務め、500点以上の商品に携わる。2018年独立。お片づけ講座開催、雑誌やWeb、テレビなどで活躍するほか、ホームページ「ものとかぞく」 やインスタグラム(@monotokazoku)にて片づけやものについての幅広い知識を紹介中。著書に『水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。』(主婦と生活社)、『水谷妙子の取捨選択 できれば家事をしたくない私のモノ選び』(主婦の友社)がある。

撮影/木村和敬(blowup studio) 取材・文/佐藤望美 編集/藤島麻衣子(LINUS)

佐藤望美執筆者

ママファッション誌、ライフスタイルメディアを中心に執筆。得意分野は育児、トラベル、ライフスタイル、ファッション。インテリア、片づけ、ミニマリスト関連の書籍を数多く編集。トラベルエディターとして国内外の旅行取材も多く、子連れ旅情報をまとめたウェブサイト「FOOTABY!」を運営中。自身も小学生の子ども2人の子育てに奮闘中。

HOUSING NEWSハウズイングニュースとは

私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。