離れて暮らす高齢の親が心配だけど、頻繁に訪ねるのは難しい——。高齢化が進む今、そんな悩みを抱える家庭は少なくないでしょう。そこで注目されているのが、家電やカメラ、センサーを活用した遠隔見守りです。一見、スマートフォンや音声で操作する最新のスマート家電を買いそろえたり、難しい設定が必要だったりするように思えますが、実は、今ある家電を“スマート化”するだけで、離れていても見守りのできる環境が整います。

導入のポイントやメリットについて、Webサイト「見守りテック情報館」を運営する和田亜希子さんに教えてもらいました。

最新のIoT家電でなくてもOK! 「スマートリモコン」で家電をスマート化

スマート化とは、テクノロジーを活用して生活をより便利にすること。つまりスマート家電とは、例えばエアコンなら、「室温が26℃を超えたら自動で電源が入る」「人が不在なら自動で運転停止する」といった機能を搭載した製品のことをいいます。しかし、そのような機能がない、ごく一般的なエアコンでも、「スマートリモコン」や「人感センサー」、「スマート温湿度計」などの機器を組み合わせれば、スマート化は実現可能(Wi-Fiなどのネットワークに接続する必要があります)。エアコン以外の家電も同様で、これらは高齢者のいる家庭にこそ役立つメリットがたくさんあります。

家電をスマート化するのに欠かせない機器の代表が「スマートリモコン」です。スマートリモコンとは、スマートフォン(以下、スマホ)を使い、複数の家電製品を操作できるようにする製品です。これを使えば、赤外線リモコンで動く家電(エアコン、テレビ、照明など)をスマホや音声で操作できるようになります。

「実家の親はスマホを使ってないから関係ない」「リモコンがあるなら、音声コントロールの必要がないのでは」と思うかもしれませんが、そうではありません。スマートリモコン導入のメリットは、単に「家電製品の操作がちょっと便利になる」だけではないのです。「インターネット経由の家電遠隔操作を可能にする」ことが、実家にいる親の見守りにおいては非常に大きな意味を持ちます。また各種センサーなどと組み合わせることで、高齢の親の遠隔見守りで抱えていた課題がいくつも解決できるのです。

認知機能が衰えてくる高齢の親こそ家電のスマート化を

老いが進めば進むほど、日常生活の不安は様々なところに出てくるものです。「以前ほど身体の自由がきかない」「判断力や認知力が衰え忘れっぽくなる」といった本人が抱く不安はもちろん、「高齢者の住まいは犯罪者に狙われやすい」「病気で倒れたとき、すぐに発見されないと命にかかわる」「熱中症が心配だが、エアコンを使わない」など、家族による悩みは尽きません。

そこで必要になるのが見守りですが、親と子が離れて暮らしている場合は難しく、とはいえ、電話やメールだけだと不十分です。特に相手が電話に出ない場合は一体何が起きているのか見当もつかないので、いざというとき迅速に対応をするためにも、家の中の状態を確認できるシステムが必要になります。それをサポートするのが、家電のスマート化なのです。

どんな種類のものがあるのか、「実家ならでは」の導入メリットも併せて代表的なものを紹介します。

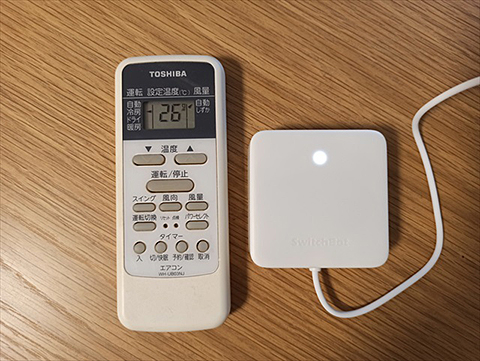

スマートリモコン(例:Nature Remo、SwitchBot ハブなど)

スマートリモコン(例:Nature Remo、SwitchBot ハブなど)

エアコンやテレビ、照明など赤外線リモコンで操作する家電をスマホから管理可能。外出先からON/OFFの操作ができ、特に熱中症が心配な夏場は、スマート温湿度計を利用して実家の室温を確認し、必要なら遠隔操作で冷房をつけたり、一定温度に達したら自動でエアコンを稼働させたりする自動化設定も可能です。

ネットワークカメラ(例:SwitchBot Pan/Tilt Cam 2、TP-Link Tapo C210など)

ネットワークカメラ(例:SwitchBot Pan/Tilt Cam 2、TP-Link Tapo C210など)

離れた場所の映像をスマホで確認できるインターネット接続型カメラ。動きを検知して通知したり、必要に応じて双方向で会話したりすることができます。リビングや玄関などに設置すれば、電話やメールに応答しないときの安否確認や、親の帰宅時に「おかえり」と声をかけることも可能です。もちろん、防犯にも効果的です。

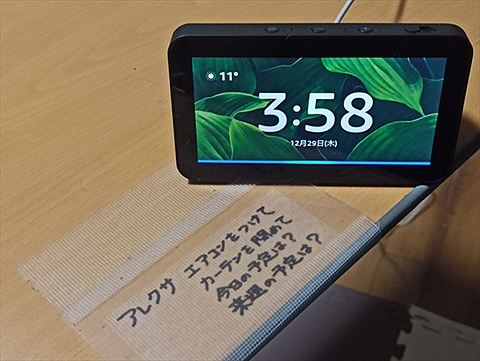

スマートスピーカー(例:Google Nest Mini、Amazon Echoなど)

スマートスピーカー(例:Google Nest Mini、Amazon Echoなど)

スマートリモコンをスマートスピーカーと連携させることで、音声コントロールが可能になります。足腰が弱った高齢者の場合、リモコンを取ろうとして椅子から落ちてケガをしたり、認知症になるとリモコンの操作自体が困難になったりする場合も。家電の操作が覚えられない高齢者でも、「アレクサ」「OK Google」と紙に書いてテーブルに貼っておけば読めますし、その後の「エアコンをつけて」「テレビをつけて」など声での操作指示は意外とスムーズにいくケースも多いようです。

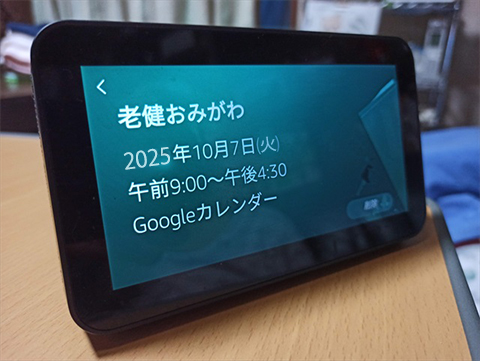

スマートディスプレイ(例:Google Nest Hub、Echo Showなど)

スマートディスプレイ(例:Google Nest Hub、Echo Showなど)

画面付きのスマートスピーカー。「OK Google、今日は何日?」と聞くだけで日にちや曜日を教えてくれますし、離れて暮らす子供がGoogleカレンダーに通院日程や外出予定を登録しておけば、「今日の予定を教えて」というだけで音声とテキストでスケジュール確認ができます。さらに指定した時間に予定を読み上げてくれる機能もあります。「お母さん、昨日も言ったでしょ。病院は来週月曜日の予約で、今日じゃないから」電話越しにそんな会話を何十回となく繰り返している方におすすめです。

このほかにも、動きを検知して自動点灯するほか、一定時間反応がなければ通知するセンサーライトや人感センサー、来訪者がインターホンを押すとスマホに通知が届き、映像と音声で対応できるスマートドアベルなど、多岐にわたる機器があります。

ちなみに、スマートドアベルは、マンションなどの集合住宅に住んでいる場合、プライバシーの観点から、近隣住戸の玄関の出入りが写ってしまわないように注意が必要です。大手メーカーの製品には、近隣の家の玄関周辺などは写り込まないように細かく範囲指定をして除外する機能があります。

これらの製品は、大前提としてインターネット環境とWi-Fiが必須になります。実家にインターネット環境がない場合は、工事が必要な固定回線のほか、据え置くだけの置き型Wi-Fiや格安SIMとモバイルWi-Fiルーターを組み合わせたサービスもあるので、検討してみてください。

親への提案は、スムーズに受け入れてもらえるよう「利便性向上」を切り口に

高齢の親の見守りとして、まず導入するとしたら、ネットワークカメラ、スマートリモコンとプラスαがおすすめです。たとえば、SwitchBotのものだと、カメラは3,780円〜、スマートリモコンは5,480円〜くらいが目安です。

ただ、こちらが張り切って設置を促しても、親からは「カメラなんて監視されているみたい……」と受け入れてもらえない可能性も。提案する際は、「映像を見るのは電話しても連絡がつかず心配になったときだけ」「細かい部分までは見えないから安心して」と、実際の映像を見せるのがいいでしょう。

スマートリモコンの場合は、「声で電気がつけられるんだって!」「朝、起きたときにリビングがエアコンで暖まっていたらいいと思わない?」など、「便利になるなら試してみよう」と興味を持ってもらえる提案がおすすめです。

70~80代の方で自宅を自力でDIYスマートホーム化できる人は多くありません。しかし、家電のスマート化は、いずれ誰もが向き合う高齢期を豊かにする備えでもあります。現役世代も今のうちからテクノロジーに慣れ、上手に取り入れていくことが、「スマートシニア」になる第一歩です。

監修

和田亜希子見守りテックコーディネーター

銀行、インターネット検索エンジンの会社などを経て独立。現在は主にWebサイトの企画・制作などを行う。

2015年に母親が腎臓病で入院したのを機に、食事療法のサポートのため二拠点生活を開始。4年間の闘病生活を経て2021年に父親が他界した後、軽度の認知症を発症した母親の遠隔見守り・生活サポートのため実家のスマートホーム化に取り組む。その体験をブログで公開したところ大きな反響を呼び、取材や連載記事執筆などの依頼を受けるようになる。運営する専門情報サイト「見守りテック情報館」では、離れて暮らす親の見守りに役立つ製品や活用のヒントなどを紹介しており、見守りテック活用のオンラインセミナーの講師も務める。

写真提供/和田亜希子、PIXTA

「暮らし」⼀覧へ戻るHOUSING NEWSハウズイングニュースとは

私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。