整理収納アドバイザー水谷妙子さんが考える、「家族が笑顔になる暮らしの整え方」についてお届けしています。第11回目は、今年度中学生になった娘さんの新生活について。「中学生の娘の大幅に増えたタスクと持ち物の管理には、忘れにくい仕組みをつくってサポート」をテーマに、お子さんとの関わりについてご紹介します。

目次

- ポイント① 中学校は科目数が一気に増える。収納アイテムをうまく使って教科書を管理

- ポイント② 紛失と忘れ物を防止するため、貴重品とスマホはセットで管理

- ポイント③ 制服は登校初日から「脱いだらハンガーにかける」を習慣化

- ポイント④ 片づけやものの管理は、心身の健康が整ってこそ取り組めるものかも

ポイント①中学校は科目数が一気に増える。収納アイテムをうまく使って教科書を管理

3人のお子さんを子育て中の水谷妙子さん。今年の4月には、一番上の娘さんが中学生になりました。

「中学受験を経て、少し離れた場所にある私立中学校へ通っています。小学校時代と比べると、持ち物は大幅に増えました。学習する教科がぐんと増えたことも大きく関係しているかもしれません。」

特に数学や理科、英語は複数の科目があり、それぞれに教科書や資料集が配布されているそう。

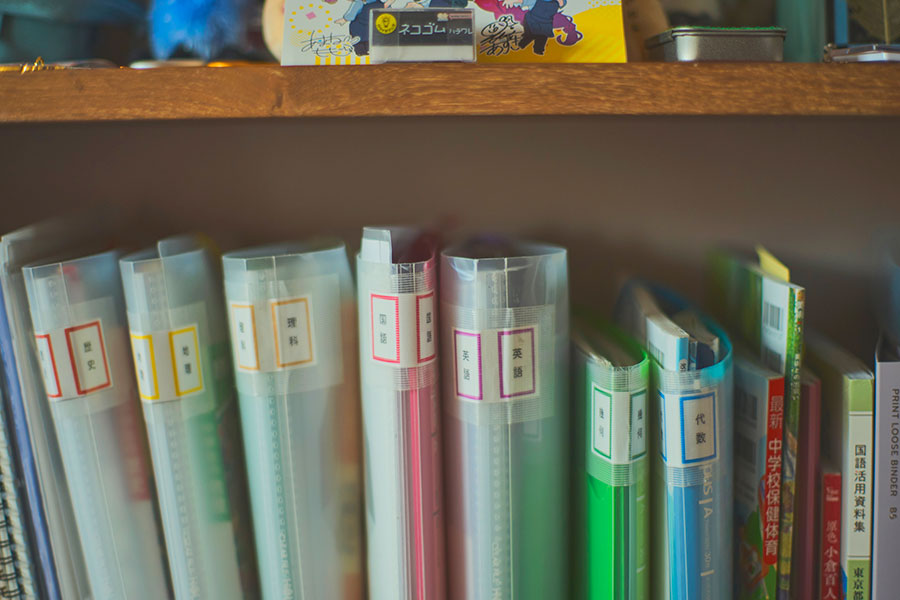

「毎日の時間割に沿って、教科書類を準備するだけでも混乱します。教科ごとに持ち物がすべてそろっているか、確認するのは大人の目から見てもかなり大変です。持ち物の確認の手間をできるだけ減らしてあげたかったので、教科書類は市販のファイルを使ってまとめて管理できるように考えました。」

水谷さんは2種類のファイルを使い分けています。A4サイズはキングジムの「クリアファイル ホルダーイン」。ポケット部分がクリアホルダーになっていて、ファイルの内側ではなく外側からものを入れられるようになっています。

教科書のサイズが小さい数学(代数、幾何)は、コクヨの「キャンパスカバーノート」のセミB5(6号)を活用。

「科目ごとにこのファイルを用意し、ポケットに教科書や資料集、ノートを入れてまとめて持ち運べるようにしました。ちなみにキングジムのファイルには右上の角にゴムバンドがついていますが、私が後から上下に穴を開けてゴムバンドを通し、ブックバンド風にアレンジ。教科書やノートをたくさん入れても中身が飛び出さないようにするためです。コクヨのファイルにも、自分で上下に穴を開けてゴムバンドをつけました。」

また、中学校からはタブレットが支給されていますが、キーボードは各自で用意し、学校へ持っていかなければならないそうです。

「タブレットは宿題でも使うので、毎日持って帰り、また学校へ持って行きます。タブレットはスマホの充電コーナーで充電するため通学バッグに入れ忘れることはないのですが、キーボードは別。1学期は何度も忘れそうになったため、思い切って同じキーボードを2つ購入することに。学校用、自宅用と分けることで、忘れ物の心配が一つなくなりました。」

もったいない、と思う人もいるかもしれません。でも「煩雑な通学準備をもので解決できるなら、それに頼ってもいいのでは」というのが水谷さんの考え。

「電車通学のため早めに家を出なければならないし、中学校生活は学業に加えて部活動もあるから、その荷物の準備も必要です。そして毎日お弁当、水筒も持参します。キーボードをもう1つ買うことで忘れ物を防ぎ、毎日の準備負担を軽減できるなら、買う価値は十分にあると私は考えました。」

ファイルもキーボードも、導入する目的は娘さんがなるべく自分ひとりで管理や準備を進められるようにすること。何もかも親がかりではなく、サポートして見守りつつも、娘さんが自立して取り組むために、水谷さんが考えた結果です。

ポイント②紛失と忘れ物を防止するため、貴重品とスマホはセットで管理

増えたのは学用品だけではありません。電車通学が始まったことを機に、IC定期券やスマホを娘さんが自分で管理する必要が出てきました。

「自宅の鍵や、何かあったときのためにお金も少し持たせています。管理するものが多くなるほど、置き忘れや紛失のリスクも上がりそうです。そこで、全てを一括で管理できる仕組みを考えました。」

水谷さんは、ファスナーポケットとカード収納つきのスマホケースを購入。ポケット部分に鍵と千円札を入れ、カード収納部分にIC定期券を入れられるようにしました。

「そもそもスマホは忘れにくいし、IC定期券とセットにすることで万が一忘れても駅で気づきます。そして学校では、登校後に先生が生徒のスマホを回収するルール。家の鍵を校内で紛失する心配もなくなりました。」

ポイント③制服は登校初日から「脱いだらハンガーにかける」を習慣化

制服を着用していることも、小学校時代から大きく変わった習慣の一つ。季節や行事に合わせて長袖や半袖、スラックスやスカートなど着用ルールが細かく定められていて、たくさんのアイテムを管理する必要があります。

「ブレザーは、夏以外はほぼ毎日着用するので、それらをハンガーにかけるルーティン化からスタートしました。ブレザーをかける専用ハンガーを用意し、“脱いだらここにかけてね”と、声かけ。“スラックスはセンタープレスを意識して、折り目を合わせてからかけてね”と伝えています。」

中学校生活の初日から繰り返し声をかけていたおかげか、ブレザーが脱ぎっぱなしで放置されることなく、きちんと収納できているそうです。

「ちなみに帰宅後は、ブレザーをハンガーにかけたらすぐに入浴する流れ。生活のリズムを整えることで、意識しなくても制服の管理ができるようになってきています。」

もう一つ、制服生活になって導入した習慣があります。それは朝食時に制服の上からアウターを羽織ること。

「朝食前に制服に着替えるのですが、時々、飲み物や食べ物のソースがブラウスにはねてしまうことがあります。着替える手間やシミ落としの手間を省きたいので、ブルゾンやパーカーを羽織ってもらうことにしました。」

ポイント④片づけやものの管理は、心身の健康が整ってこそ取り組めるものかも

中学校生活が始まって半年ほどが経ち、娘さんは新しい習慣にようやく慣れてきたところだといいます。

「無事に合格するまでの数ヶ月間は、親子共にプレッシャーやストレスでつらく感じる場面も多かったです。それを乗り越え、楽しそうに学校生活を送っている娘の姿を見ると、ものの管理はもちろん家を片づけること、きちんと身支度をすることは、精神的に安定しているからこそ取り組めることなのだと改めて感じています。」

受験期は、受験勉強だけで子どものキャパシティがオーバーしているような状態。それに加えて「部屋を片づけなさい」「丁寧に髪の毛を乾かしなさい」など生活面でのタスクをどんどん与えてしまうと、さらにストレスが溜まってしまいそうです。

「そんな状況で子どもに部屋を片づけさせようとしても、やっぱり難しい。なので私自身も、入試が近づくにつれて娘の生活態度については少し大目に見ていた部分があるのは事実です。まずは心が満たされていて、しっかり寝たり食べたりできている。これらがベースにあって初めて学びの環境が整うし、片づけにも取り組めるような気がしています。」

「そういう意味では、受験期はかなり特殊な環境。子どもの状態を把握し、心が置いてけぼりにならないようにケアすることが大事だと思っています。でも、受験が終わってストレスがかからないような状態に戻れば、片づけも含めた生活習慣を整える声かけを再びしっかり行う必要があるとも考えています。」

娘さんの受験や中学校入学を経て、子どもへの向き合い方にも変化が生まれたと話す水谷さん。成長を見守りつつ、今後も引き続き子育ての考え方を伺っていきたいと思います。

教えてくれた人

水谷妙子さん

整理収納アドバイザー1級。夫と中学生、小学生の5人暮らし。無印良品で生活雑貨の商品企画・デザインを13年間務め、500点以上の商品に携わる。2018年独立。お片づけ講座開催、雑誌やWeb、テレビなどで活躍するほか、ホームページ「ものとかぞく」 やインスタグラム(@monotokazoku)にて片づけやものについての幅広い知識を紹介中。著書に『水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。』(主婦と生活社)、『水谷妙子の取捨選択 できれば家事をしたくない私のモノ選び』(主婦の友社)がある。

撮影/木村和敬(blowup studio) 取材・文/佐藤望美 編集/藤島麻衣子(LINUS)

佐藤望美執筆者

ママファッション誌、ライフスタイルメディアを中心に執筆。得意分野は育児、トラベル、ライフスタイル、ファッション。インテリア、片づけ、ミニマリスト関連の書籍を数多く編集。トラベルエディターとして国内外の旅行取材も多く、子連れ旅情報をまとめたウェブサイト「FOOTABY!」を運営中。自身も小学生の子ども2人の子育てに奮闘中。

HOUSING NEWSハウズイングニュースとは

私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。