整理収納アドバイザー水谷妙子さんが考える、「家族が笑顔になる暮らしの整え方」についてお届けしています。第6回目のテーマは「子どもの作品は無理に整理・処分しなくてもいい。基準をつくるなら『捨てていいもの』ではなく『残しておきたいもの』を選んで」です。お子さんたちの作品をどのように管理しているか、詳しく教えてもらいました。

目次

- ポイント① 水谷家は「飾る」「一時保管」「選別して保管」の3ステップ

- ポイント② 作品保管におすすめの収納アイテム

- ポイント③ 大切な思い出なら、無理に処分しなくてもいい

- ポイント④ 作品を「残す」「残さない」基準は数字でルール決め

ポイント①水谷家は「飾る」「一時保管」「選別して保管」の3ステップ

水谷家はこの春、末のお子さんが小学校に入学。小学生3人と夫婦の5人暮らしとなりました。保育園児がいなくなったため、作品の数や保管方法も変化しつつあります。

「保育園時代は、毎日のようにお絵描き作品を持ち帰っていました。小学生の場合、図工で手がけた作品をいつ持ち帰るかは学校により異なると思いますが、わが家のケースでは基本的に学期末。3人とも小学生になったことで、日々整理する作品の量は以前より減ったと感じています。」

とはいえ小学6年生の娘さん、小学1年生の息子さんは工作やお絵描きが大好き。自宅で描いた絵や造形教室でつくった制作物もたくさんあるそう。

「よくできたな、というものや季節に合うものは、一定期間リビングなどに飾ります。それ以外の作品は、キッズスペースに置いてある大きめのボックスにどんどん入れていくシステムです。」

これはIKEAのトロファストシリーズで、以前はおむつ入れとして使っていました。ふたがなく、ある程度たっぷり入る大きさのボックスを選ぶのがおすすめだそうです。

このボックスがいっぱいになり、あふれそうになったらすべて出して中身をチェックします。

「選別のポイントは、子ども自身に選んでもらうこと。その際は『いらないものを選んで』と言うのではなく『ベスト5を選んで』と伝えるようにしています。基本的に子どもはものを手放す行為が苦手。ものに対する愛着や、制作の達成感も感じているはずです。手放すものを選ばせるのは心理的な負担が大きいので、気に入っているものを選んでもらうようにしています。」

選ぶのは、5つでなくてももちろん構いません。ベスト3でもいいし、ベスト1だけでもOK。迷うものがあったら無理に決断させず、保留でそのままボックスに残してもいいと水谷さんは言います。

選んだ作品は、次に紹介する作品思い出ボックスに移動させます。残りの作品は処分です。部屋に飾っていた作品も、一定期間が過ぎたら同じように判断します。

ポイント②作品保管におすすめの収納アイテム

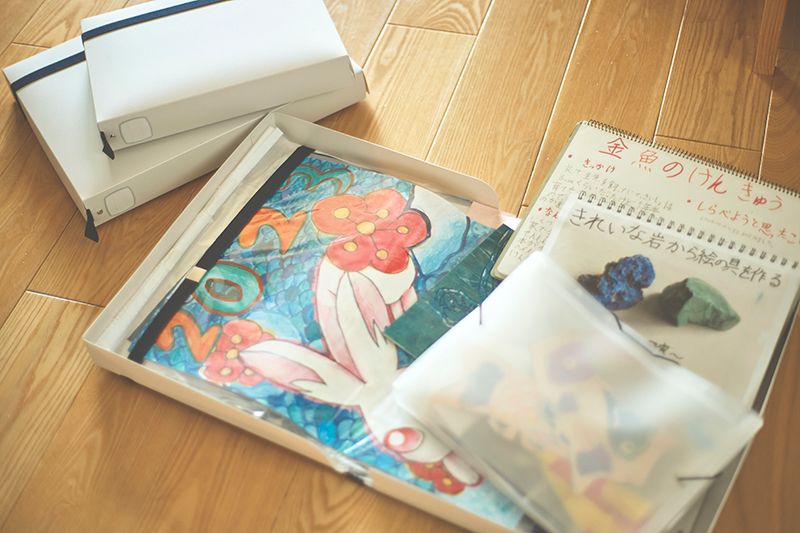

一時保管から昇格した作品は、長期間保存する収納アイテムへ移動させます。水谷さんが使用しているのは、サクラクレパスの作品思い出ボックス。

「このボックスは、大きい画用紙でも折り目をつけずに収納することができる点がお気に入り。厚みが5.4cmあるので、空きスペースにノートや小物も一緒に入れられます。」

2サイズ展開で、大は四ツ切り、小は八ツ切りの画用紙が入る大きさ。中にはクリアポケットと蛇腹(じゃばら)式のファイルがついています。水谷さんは、小サイズを保育園時代のボックス、大を小学校のボックスと分けて活用しているそうです。

「子どもたちが通っていた保育園では八ツ切り画用紙を使用していた、というのが小を選んだ理由です。小学校では画用紙のサイズが大きくなったため、大にスイッチ。保育園は6年間で1ボックス、小学校は3年分の作品で1ボックスです。」

水谷さんは定量をこのボックスに入る分だけ、と決めていますが、これという正解はありません。通っている保育園、幼稚園、学校によって作品の大きさも数も異なるし、どれだけ残しておきたいかという思いも人それぞれだからです。

「子どもの作品と、子育ての思い出アイテム(例えばへその緒や手形足形など)を分けて収納するのか、一緒にしまうのかによっても収納方法は変わってきます。私は子どもの作品のみをサクラクレパスの作品思い出ボックスに収納し、子育ての思い出アイテムは別の場所に保管しています。」

「ちなみに造形教室に通っている小学6年生の娘さんは、立体的で大型の作品を持ち帰る機会が多め。作品思い出ボックスには入らないので、これは別枠として別のボックスを用意しています。

「IKEAのスクッブです。このボックスに入るだけ保管することにしています。」

ポイント③大切な思い出なら、無理に処分しなくてもいい

子どもの作品は、整理の仕方はもちろん「何をどこまでとっておくか」という判断基準が難しいもの。

「子どもの作品と一口に言っても、なぐり書きのようなものから園での制作物までさまざまです。大前提として、こうしたものが大切だ、残しておきたいと感じるようなら無理に処分しなくてもいいのでは? 特に赤ちゃんから保育園くらいまでの作品は思い入れが強いですよね。家の中で片づけるべき箇所は他にいくらでもあります。処分して後悔するくらいなら、他の場所を整理して思い出収納スペースを確保するほうがよいと私自身は考えています。」

ポイント④作品を「残す」「残さない」基準は数字でルール決め

無理に処分しなくてもいい、とはいっても、収納スペースや家の広さの関係ですべてをとっておくのは難しいもの。それならば、数字でルールを決めるのがおすすめです。例えば「この収納ボックス2個分まではとっておいてOK」「今月のベスト3作品だけ残しておく」などです。

「ここまではOKというルールを決めておけば、取り組みやすいと思います。さらに大切なのは、子どもと相談してルールを決めていくこと。親子で作品を整理することで選択する力が身につくし、整理収納とは何かということを少しずつ理解していけると考えています。」

水谷さん自身も、かつて「子どもが残すものはすべてとっておきたい」と思っていた時期があったそう。

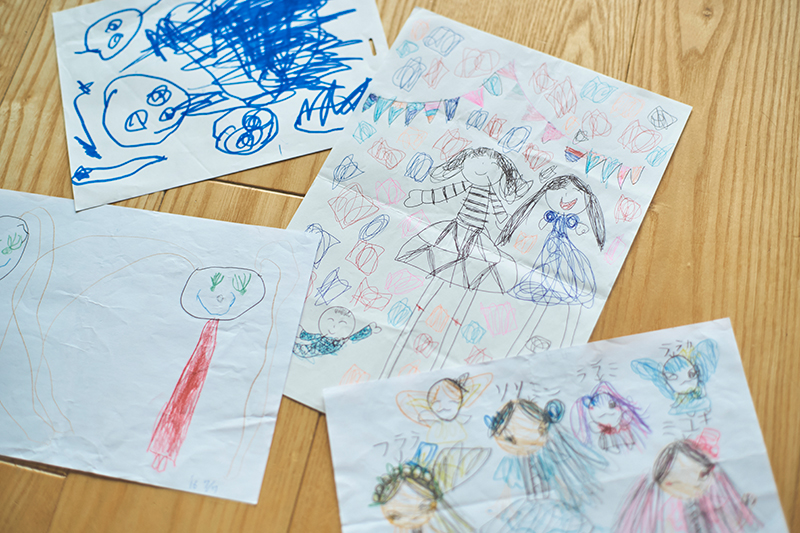

「特に子どもがまだ1人の間はそうでした。でも、子どもは日々成長するもの。要所要所の成長過程を表現する作品があればいいと思えるようになりました。わが家の例で言うと、娘のお絵描きです。人間をどのように描き表してきたか、その成長記録として作品を残しています。」

小学1年生の息子さんは、電車が大好き。現在、水谷家では息子さんがつくった電車の吊り革が飾られています。一時保管ボックスの中にも電車をスケッチした絵がたくさん。すべてとっておくのは難しいですが、そのうちの何枚かは「6歳頃は電車の絵ばかり描いていたな」という記録を残すために作品思い出ボックスへ移すことになりそうです。

「こうした思い出の作品は、子どもたちと一緒に見返す時間も楽しいんです」と話す水谷さん。

作品思い出ボックスをキッズスペースのクローゼットに収納しているのも、そんな理由が大きいと言います。水谷さんの考え方、ぜひ参考にしてみてください。

教えてくれた人

水谷妙子さん

整理収納アドバイザー1級。夫と中学生、小学生の5人暮らし。無印良品で生活雑貨の商品企画・デザインを13年間務め、500点以上の商品に携わる。2018年独立。お片づけ講座開催、雑誌やWeb、テレビなどで活躍するほか、ホームページ「ものとかぞく」 やインスタグラム(@monotokazoku)にて片づけやものについての幅広い知識を紹介中。著書に『水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。』(主婦と生活社)、『水谷妙子の取捨選択 できれば家事をしたくない私のモノ選び』(主婦の友社)がある。

撮影/木村和敬(blowup studio) 取材・文/佐藤望美 編集/藤島麻衣子(LINUS)

佐藤望美執筆者

ママファッション誌、ライフスタイルメディアを中心に執筆。得意分野は育児、トラベル、ライフスタイル、ファッション。インテリア、片づけ、ミニマリスト関連の書籍を数多く編集。トラベルエディターとして国内外の旅行取材も多く、子連れ旅情報をまとめたウェブサイト「FOOTABY!」を運営中。自身も小学生の子ども2人の子育てに奮闘中。

HOUSING NEWSハウズイングニュースとは

私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。