第8回のテーマは、『小学生から始めるお金教育。「実体験」と「見える化」を大切に』です。お金とどう付き合っていくか、学校ではなかなか教えてもらえないからこそ家庭での取り組みが重要になってきます。今回は小学生2人と保育園児1人を子育て中の整理収納アドバイザー水谷妙子さんに、ご家庭でのお金教育について教えていただきました。

目次

- ポイント① 水谷家のお小遣いは定額制。学年×100円でスタート

- ポイント② お金の管理は子ども用通帳とコインケースで

- ポイント③ 小学1年生は「使ったら減る」を学ぶ、小学4年生は「残り金額を考える」

- ポイント④ お金の使い方はもの選びと同じ。何に価値を感じ、どう使うかを少しずつ考えてほしい

ポイント①水谷家のお小遣いは定額制。学年×100円でスタート

水谷家では、娘さんが小学4年生に進級してからお小遣い制を導入しました。小学1年生になった息子さんにも、実験的にお小遣いを渡すことにしたそうです。金額は、学年×100円。小学4年生は月額400円、小学1年生は月額100円です。

水谷さんは、毎月1日に現金を子どもたちに手渡し。現代は電子マネーなどのキャッシュレス決済が主流になりつつありますが、まずは実体のある通貨である現金を手にしてお金の概念を学んでほしいと考えているそうです。

まず大前提として、お小遣いに対する考え方は各ご家庭で大きく異なります。これはあくまで水谷家流。

「お手伝いなどの労働をお金に換算してお小遣いを渡す、というご家庭もあると思います。我が家がそのやり方にしなかったのは、家事はその家に暮らす人が当たり前にするべきものだと考えているから。お小遣いをもらうために家事をする状況にはしたくなかったのです。それにお手伝いの内容ごとに金額を決めて計算したり、ポイント制にしてお金に交換するのは、私には少し手間に感じました。」

金額についても、まずは少額でOKという考え。

「学用品や書籍、衣類など生活に必要なものは親が購入しています。お小遣いはお出かけのときにちょっとした雑貨やお菓子を買うものとして今は捉えています。」

ポイント②お金の管理は子ども用通帳とコインケースで

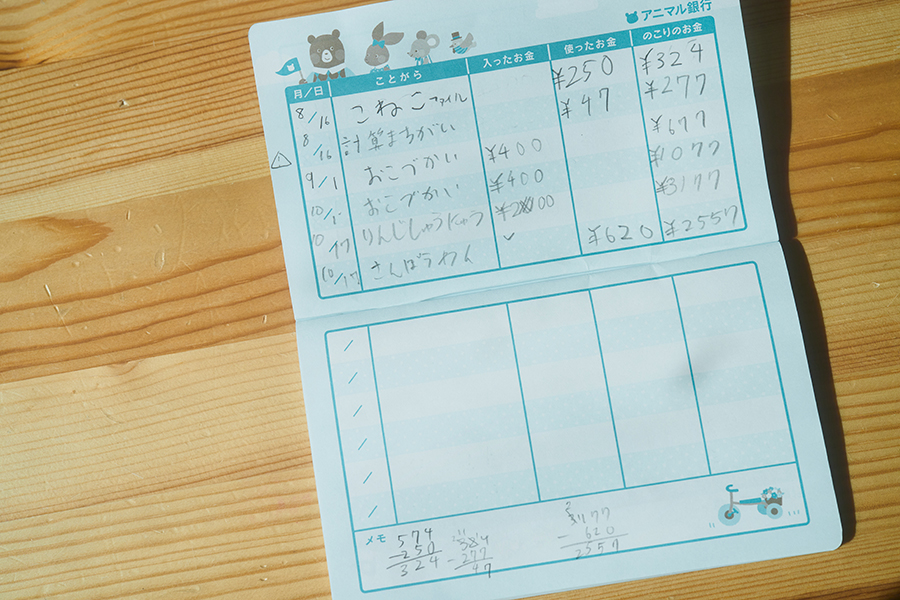

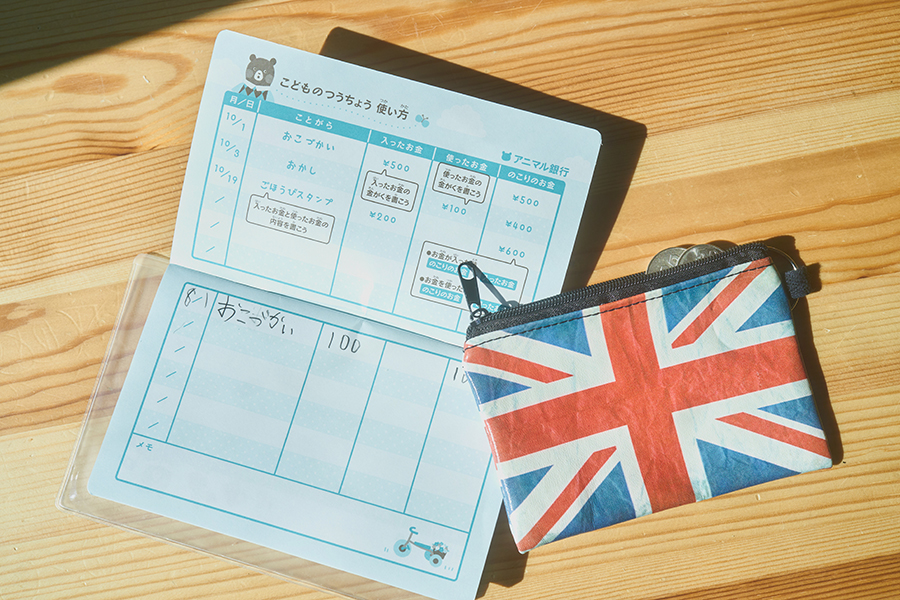

お小遣い制度を始めるときに用意したのは、コインケースと子ども用通帳です。

「どちらも100円ショップのものです。私はセリアで購入しましたが、類似品はどのショップでも手に入ると思います。財布と一緒に、普段は水色のポーチにまとめて収納しています。」

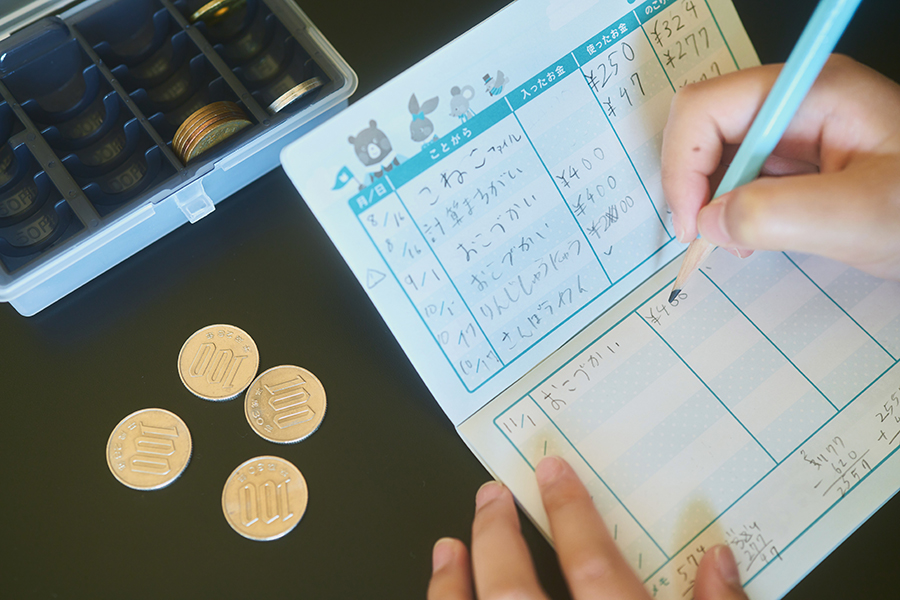

お金の出入りがあるたび、子ども用通帳に記入するルールです。毎月のお小遣いに加え、祖父母からの特別なお小遣いというような臨時収入があった場合にも記入しておきます。

子ども用通帳はきちんとしたお小遣い帳よりもシンプルでわかりやすいので、小学生にぴったり。

お金の保管方法は財布、貯金箱などいろいろ考えられますが、水谷さんがコインケースを選んだのは中身が見渡しやすいから。

「どの硬貨が何枚あって、合計いくらなのかが子どもが自分で計算しやすいんです。お金も整理収納と同じで『見える』ことが大切だと考えています。」

お金を使う予定があるときは、コインケースから財布に移し替えているそう。外出後は財布に入れっぱなしのときもありますが、残高を合わせるときには財布のお金も忘れずに計算します。

ポイント③小学1年生は「使ったら減る」を学ぶ、小学4年生は「残り金額を考える」

小学1年の息子さんは、月100円のお小遣い。とはいえ、算数ではまだ基本の足し算、引き算を学習し始めたばかりの年齢です。今手元にあるお金を計算したり、残高を合わせることまでは息子さんに求めていないそうです。

子ども用通帳と財布がわりのポーチは用意しましたが、最初にもらった100円を記入したまま止まっています。

「お金をもらうことがうれしくて、後先考えずにすぐ使ってしまう場合も多いです。息子はすぐガチャガチャで使ってしまいますね。でも、小学1年生はこれでOK。お金は使えばなくなる、自分のお金とものを交換しているのだということが分かれば今は十分だと思っています。」

いっぽうで、娘さんは小学4年生らしい違った使い方。

「例えばお祭りに行くと、ひと通り屋台をチェックしてから買いたいものを決めることができるようになっています。『これが食べたい』『可愛いから買いたい』という直感的な欲求でなく、手持ちのお金と買いたいものの価格をきちんと比較しているようです。また、例えばボールペンと消しゴムで迷った場合は『消しゴムのほうが安く買えるけれど、ボールペンのほうが長く使えそう』など価格プラスアルファの価値も考慮できるようになってきています。」

もらったお小遣いのやりくりは子どもの自由にさせている水谷さん。

「使い道に関しては、あまり口を出さないようにしています。お金は使ったら減ること。無駄遣いをしたら本当にほしいものが見つかったときに買えないかもしれないこと。『使う』ことにより得られる経験はたくさんあると思います。もちろん、使わずに取っておくことも選択肢のひとつです。」

ポイント④お金の使い方はもの選びと同じ。何に価値を感じ、どう使うかを少しずつ考えてほしい

水谷家流のお金教育は、暮らしの至るところで行われています。ものには価値があり、その価値によって金額が変わること。これは水谷さんがお子さんたちに日々伝えていることのひとつです。

「例えば、ペットボトル飲料。同じメーカーの同じペットボトルが、コンビニで買えば約160円ですがスーパーなら半額くらいで買えることもあります。そして、山頂の自動販売機では400円で販売されていることも。同じ商品なのになぜ価格が違うんだろうね? と話をすることもあります。お金の価値や社会の仕組みについて考えるきっかけになればいいな、と考えています。」

「何にどうお金を使うか」ということは、暮らしの中でのもの選びにも大きく関わってくる部分だと水谷さんは言います。

「限られたお金を使って、自分が価値あると思うものを選び支払う。それは整理収納と同じ考え方なのかもしれません。ときには失敗もしながら、少しずつお金のことを学んでいってほしいなと思っています。」

ご家庭でのお金教育は子どもの生きる力、暮らしの質を高めてくれるはず。水谷さんの考え方、ぜひ参考にしてみてください。

教えてくれた人

水谷妙子さん

整理収納アドバイザー1級。夫と小学生の子ども3人の5人暮らし。無印良品で生活雑貨の商品企画・デザインを13年間務め、500点以上の商品に携わる。2018年独立。お片づけ講座開催、雑誌やWeb、テレビなどで活躍するほか、ホームページ「ものとかぞく」 やインスタグラム(@monotokazoku)にて片づけやものについての幅広い知識を紹介中。著書に『水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。』(主婦と生活社)、『水谷妙子の取捨選択 できれば家事をしたくない私のモノ選び』(主婦の友社)がある。

撮影/木村和敬(blowup studio)取材・文/佐藤望美 編集/藤島麻衣子(LINUS)

佐藤望美執筆者

ママファッション誌、ライフスタイルメディアを中心に執筆。得意分野は育児、トラベル、ライフスタイル、ファッション。インテリア、片づけ、ミニマリスト関連の書籍を数多く編集。トラベルエディターとして国内外の旅行取材も多く、子連れ旅情報をまとめたウェブサイト「FOOTABY!」を運営中。自身も小学生の子ども2人の子育てに奮闘中。

キーワードKeywords

- 特集

- マナー

- ヨガ

- 掃除

- レシピ

- ワイン

- マンション設備

- おそうじ術

- 西山美紀さん

- 知っ得

- 健康美ボディ

- お金が貯まる生活術

- 水谷妙子さん

- 災害への備え

- マンション基礎知識

- 色の魔法

- 整理収納

- ピラティス

- 節約

- マジック

- ファッション

- リフォーム

- 食ごよみ

- マンション管理

- 赤ワイン

- プレゼント

- 感染対策

- 腰

- お腹

- キッチン

- 安全対策

- 白ワイン

- 火災

- おばあちゃんの知恵袋

- ストレッチ

- カビ

- 肩こり

- 冷え性

- 背中

- 立ち居振る舞い

- DIY

- シャンパン

- 停電

- 地震

- 防災グッズ

- 洗濯

- 筋トレ

- ランニング

- お風呂

- フローリング

- ダニ

- ペアリング

- 広田千尋さん

- 台風・集中豪雨

- 股関節

- お尻

- 基礎知識

- トラブル

- 肩甲骨

- ウォーキング

- 贈り物

- 家電

- 家具

- 無印良品

- 住まいのリペア術

- リペア

- 買い物術

- 換気

- 健康

- 秋

- 旅行

- ワインの産地

- ワインの作法

- 教育

- ガス設備

- メイク

- 和食

- 脚

- 快眠

- リラックス

- 話し方

- 浴衣

- 年賀状

- 傘

- お見舞い

- カーテン

- 窓

- 重曹

- 風水

- 結婚式

- 修繕積立金

- 長期修繕計画

- 管理組合

- 結露

- 睡眠

- 時短テク

- 除湿

- 玄関

- 梅雨

- 夏

- ボジョレ・ヌーヴォー

- スパークリングワイン

- ワインの保存

- 防災

- 整理整頓

- 目の疲れ

- 首こり

- 骨盤

- 便秘

- 花粉症

- 猫背

- 二の腕

- 代謝

- むくみ

- 下半身

- 胃腸回復

- ウォームアップ

- 体側

- 体幹

- 水中

- 暑さ対策

- 日焼け対策

- ふろしき

- 年末年始

- カフェ

- トイレ

- 洗面所

- 天井

- 壁

- キャッシュレス決済

- 管理費

- 権利関係

- 建物管理

- マンション管理会社

- 管理会社

- 寒さ対策

- 医療

- 新型コロナウイルス

- 肌荒れ対策

- ネットショッピング

- 控除

- 感染症

- ダイエット

- 冬

- 寝室

- 疲労回復

- 自律神経

- 入浴

- 帰省

- 出張

- お出かけ準備

- 床

カテゴリーCategory

関連記事RELATED

HOUSING NEWSハウズイングニュースとは

私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。