整理収納アドバイザー水谷妙子さんが考える、「家族が笑顔になる暮らしの整え方」についてお届けしています。第5回目のテーマは、「書類整理」について。「書類は『とりあえず』『なんとなく』で保管しない。すぐ判断してためないことがスッキリのコツ」です。夫と子ども、5人暮らしの水谷さんに書類整理のコツについて教えてもらいました。

目次

- ポイント① 書類が増えるのは、いつまでとっておくべきか分かりにくいから

- ポイント② フリーペーパー、目を通す時間はある? 情報への執着を手放す

- ポイント③ 書類整理は、その日のうちに「処分」「対応」「保管」に分ける

- ポイント④ 書類の収納はファイルボックス。思い出として残すものは別場所へ

ポイント①書類が増えるのは、いつまでとっておくべきか分かりにくいから

書類整理のお悩み・質問は、整理収納サービスやお片づけ講座のなかでも特に多いと話す水谷さん。

「書類をどうやって収納すればいいですか? と具体的なコツを聞かれます。まず、その前に目を向けるべきことがあります。それは、整理。山積みの書類、それらは全て大切な書類で、全て収納しますか? そうではありませんよね。まずは、必要なものかを判断することが大切です。」

書類がたまってしまうのは、「これは保管すべき?」「いつまでとっておけばいい?」という判断がつきにくいものが多いから。特に住まい関連、お金関連の書類がこれに当てはまると水谷さんは言います。

「具体的には、住宅ローン残高のお知らせや保険、税金、年金の書類などです。手続きや引き落としが完了した後も、書類の控えを捨てずに『とりあえずとっておこう』という方が多いようです。とりあえず……を繰り返すうちに、仕分けのハードルが上がり、書類がどんどんたまってしまいます。」

水谷さん自身は、これらの書類をとっておくことはあまりないそうです。

「たいていの書類は、契約会社や自治体に問い合わせれば再発行や確認が可能。判断に迷ったら書類をスマホで撮影しておき、データで残しておきます。とりあえずとっておくと、『これは何の書類だっけ?』と読み込んで思い出すことから再スタートしなければなりません。他にやらなければならない家事や仕事があるから、私はそこに時間をかけないです。」

ポイント②フリーペーパー、目を通す時間はある? 情報への執着を手放す

住まいやお金などの書類の他にも、チラシやフリーペーパーなどもすぐに処分できずにため込んでしまうという人も多いのではないでしょうか。

「後で目を通すから、とっておこう……。と情報に執着していませんか? 何か有益な情報が載っているかもしれない、それを逃したくない、損したくないという思いです。でも、実際にはそこまで手が回らないことも多く、もっと緊急で重要度の高いこと(家事や育児)がたくさんあります。私は、チラシやフリーペーパーなどは、家に入ってきた瞬間に処分してしまうことが多いです。」

水谷さんいわく、これはものの片づけと同じ。「まだ使うかもしれない」「手放したら同じものは手に入らないかもしれない」。そんな気持ちがあると片づかず、紙1枚であっても捨てられないという状態に陥ってしまうのです。

「すべきことがたくさんあって余裕がないなか、すべて理想どおりに物事を進めることは難しい。もし書類がたまって整理できないと悩んでいるなら、情報への執着を手放すことも必要なのではないでしょうか。」

ポイント③書類整理は、その日のうちに「処分」「対応」「保管」に分ける

では実際に、水谷家ではどのように書類を整理しているのでしょうか。

「届いた郵便物や、食材宅配のボックスに同梱されていたチラシはその日のうちに必ず中身をチェック。テーブルの上にすべて広げます。」

【処分】

ポスティングされたチラシや、読まないと分かっているフリーペーパーは、広げたそばからゴミ箱へ。

【対応】

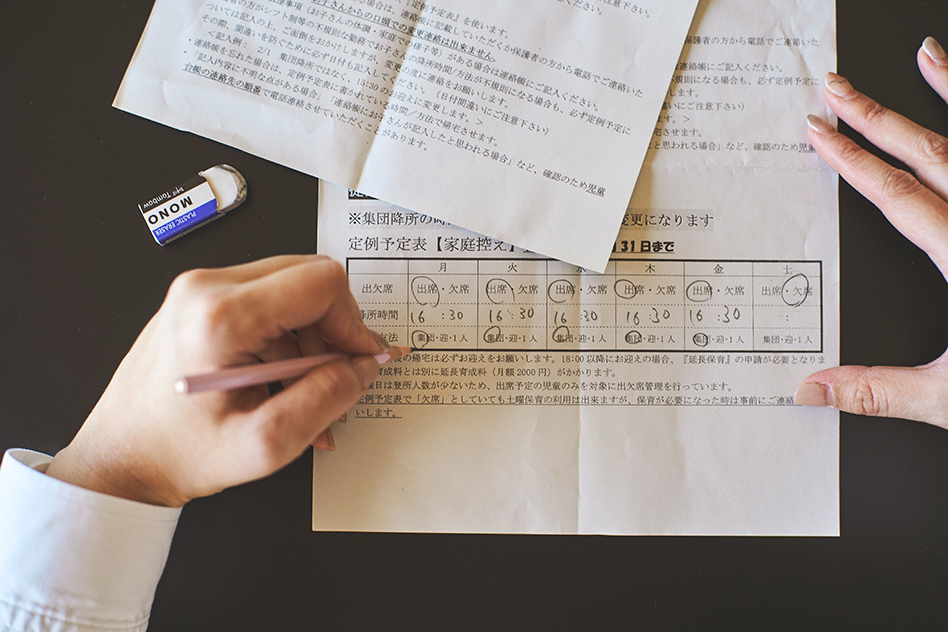

子ども関連のお便りで出欠連絡などが必要な書類は、その場ですぐに記入。

「後回しにすると忘れてしまうからです。仕事関係の振り込み手続きなども即対応します。夫婦で確認が必要など、その場ですぐ処理できないことがあれば、書類はテーブルの上に出しっぱなしに。遅くともその日中に対応します。」

【保管】

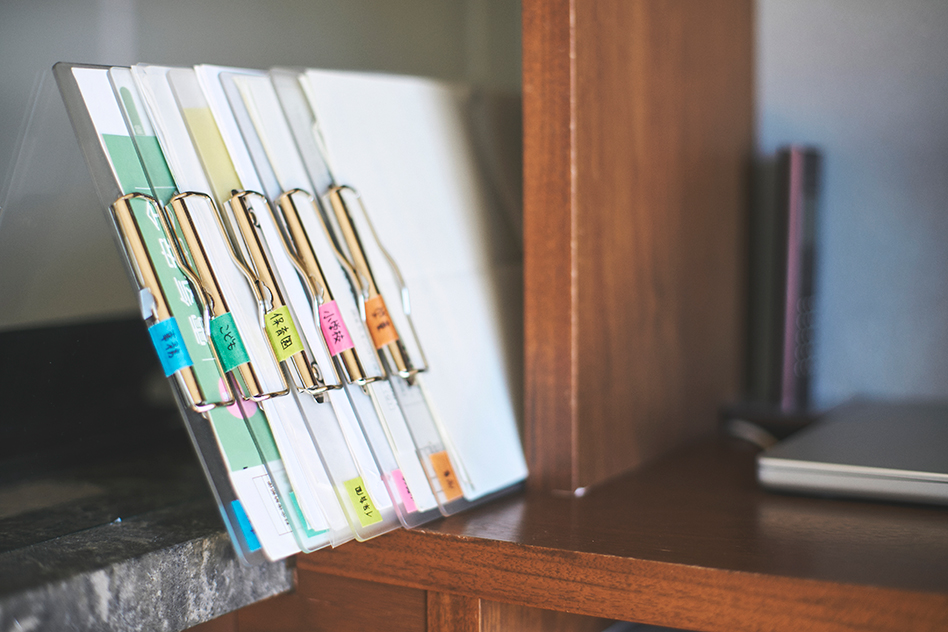

少し先に締め切りが設定されている書類や、ガス点検のお知らせなど期日が決まっている書類は、その期限が来るまで一時的に保管。「事務」「子ども」「保育園」「小学校」「学童」の5つに分類し、バインダーにはさんでいます。バインダーの定位置は、すぐに取り出せるキッチンと造作棚の隙間です。

その場で対応しない書類は、うっかりして存在を忘れてしまうことも。これまで何度も失敗したことがあるという水谷さん、LINEで自分にリマインドメッセージを送って対応しているそうです。

「LINEのパーソナルリマインダーbot、リマインくんを活用しています。使い方は簡単で、トークに用事と日時を入力するだけ。例えば“教材費の振り込み、明日の15時”と入力すると、その時間にお知らせがきます。日常生活は、やらなきゃいけない小さなタスクがいっぱい。全てを覚えておくことは難しいですし、私はそれが特に苦手。リマインくんを設定しておけば、負担を感じることなくタスク管理ができます。手帳やメモ帳が手元にない状況だったとしても問題ありません。スマホ内に情報があることで、家でも出先でも確認できるメリットは大きいです。」

ポイント④書類の収納はファイルボックス。思い出として残すものは別場所へ

バインダーで一時保管している書類は、対応が終わればその都度処分。バインダーにはさみ切れないほど書類が増えたときは、全て出して不要な書類がないかをチェックします。

「もし、長期間置いておきたい書類が出てきたらクリアファイルに移し替えています。例えば小学校の年間行事予定表、学童保育の申請書類などです。」

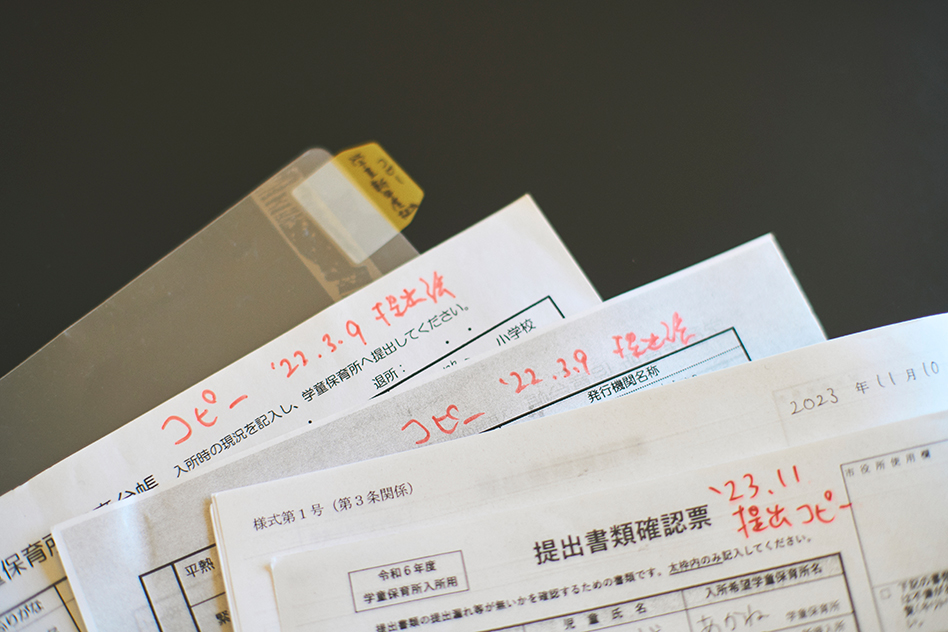

保育園や学童保育の確認書類は、原本を提出する前にコピーをとり、クリアファイルに保管しています。

「住まいやお金関係の書類でも処分してしまうことが多い我が家ですが、これだけは別です。ほぼ同じ内容の書類を毎年いくつも記入しなければならず、そのたびに『この欄は何を書くんだっけ?』と思い出したり、記入事項を調べたりするのは本当に大変。コピーがあれば迷うことなく書き進められます。これは見返すのが目的ではなく、雑務を時短化するための保管です。」

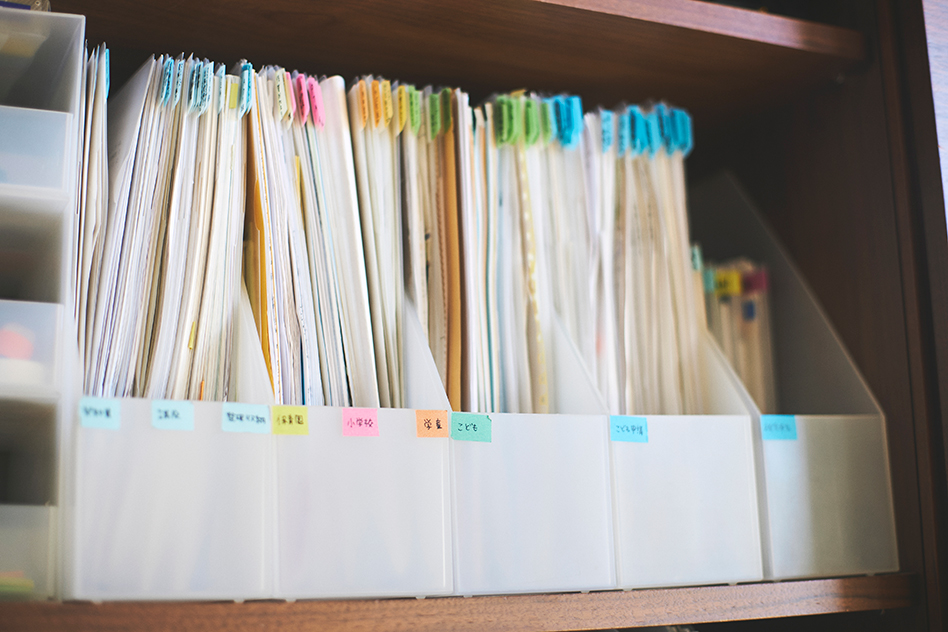

分類してクリアファイルに入れた書類は、ファイルボックスに収納。

「それぞれの分類で色を変えたラベルを貼っています。クリアファイルにはフィルムタイプのインデックス、ファイルボックスにはマスキングテープ。小学校はピンク、保育園は黄色、学童はオレンジ、その他子ども関係は緑、事務書類は青です。パッと見て分かりやすく、視覚で認識できるようにしました。バインダーのラベルも同じ色に統一しています。」

ダイニングテーブル奥の造作棚に書類スペースを確保。ここは水谷さんの仕事席のすぐ後ろです。書類の管理にはなるべく手間をかけたくないからこそ、出し入れのしやすさも考慮した収納になっています。

水谷家の書類はこのファイルボックスともう1ヵ所、別の場所に収納されています。入れているのは、思い出としてとっておきたい書類です。

「書類のなかには残しておきたいものもあります。我が家の場合は、私が会社員として働いていた頃の会社のフリーペーパーやプレゼン書類など。そういった書類は思い出ボックスの中へ。事務書類と同じファイルボックスに収納すると、すぐに見返したい書類が埋もれてしまうからです。紙という形状が同じでも、見返す頻度や用途でしまい方と収納場所を分けるようにしています。」

書類整理・収納のコツは、ため込まないこと。手間と時間をかけない、水谷さんの向き合い方、ぜひ参考にしてみてください。

教えてくれた人

水谷妙子さん

整理収納アドバイザー1級。夫と小学生の子ども3人の5人暮らし。無印良品で生活雑貨の商品企画・デザインを13年間務め、500点以上の商品に携わる。2018年独立。お片づけ講座開催、雑誌やWeb、テレビなどで活躍するほか、ホームページ「ものとかぞく」 やインスタグラム(@monotokazoku)にて片づけやものについての幅広い知識を紹介中。著書に『水谷妙子の片づく家 余計なことは何ひとつしていません。』(主婦と生活社)、『水谷妙子の取捨選択 できれば家事をしたくない私のモノ選び』(主婦の友社)がある。

撮影/木村和敬(blowup studio) 取材・文/佐藤望美 編集/藤島麻衣子(LINUS)

佐藤望美執筆者

ママファッション誌、ライフスタイルメディアを中心に執筆。得意分野は育児、トラベル、ライフスタイル、ファッション。インテリア、片づけ、ミニマリスト関連の書籍を数多く編集。トラベルエディターとして国内外の旅行取材も多く、子連れ旅情報をまとめたウェブサイト「FOOTABY!」を運営中。自身も小学生の子ども2人の子育てに奮闘中。

キーワードKeywords

- 特集

- マナー

- ヨガ

- 掃除

- レシピ

- ワイン

- おそうじ術

- マンション設備

- 健康美ボディ

- 西山美紀さん

- 知っ得

- お金が貯まる生活術

- 災害への備え

- 色の魔法

- 整理収納

- 水谷妙子さん

- マンション基礎知識

- ピラティス

- 節約

- マジック

- ファッション

- リフォーム

- マンション管理

- 赤ワイン

- 感染対策

- 腰

- お腹

- キッチン

- 安全対策

- 食ごよみ

- 白ワイン

- 火災

- プレゼント

- おばあちゃんの知恵袋

- ストレッチ

- カビ

- 肩こり

- 冷え性

- 背中

- 立ち居振る舞い

- DIY

- シャンパン

- 停電

- 地震

- 防災グッズ

- 洗濯

- 筋トレ

- ランニング

- お風呂

- フローリング

- ダニ

- ペアリング

- 広田千尋さん

- 台風・集中豪雨

- 股関節

- お尻

- 基礎知識

- トラブル

- 肩甲骨

- ウォーキング

- 贈り物

- 家電

- 家具

- 無印良品

- 住まいのリペア術

- リペア

- 買い物術

- 換気

- 健康

- 秋

- 旅行

- ワインの産地

- ワインの作法

- ガス設備

- メイク

- 和食

- 脚

- 快眠

- リラックス

- 話し方

- 浴衣

- 年賀状

- 傘

- お見舞い

- カーテン

- 窓

- 重曹

- 風水

- 結婚式

- 修繕積立金

- 長期修繕計画

- 管理組合

- 結露

- 睡眠

- 時短テク

- 除湿

- 玄関

- 梅雨

- 夏

- ボジョレ・ヌーヴォー

- スパークリングワイン

- ワインの保存

- 防災

- 教育

- 整理整頓

- 目の疲れ

- 首こり

- 骨盤

- 便秘

- 花粉症

- 猫背

- 二の腕

- 代謝

- むくみ

- 下半身

- 胃腸回復

- ウォームアップ

- 体側

- 体幹

- 水中

- 暑さ対策

- 日焼け対策

- ふろしき

- 年末年始

- カフェ

- トイレ

- 洗面所

- 天井

- 壁

- キャッシュレス決済

- 管理費

- 権利関係

- 建物管理

- マンション管理会社

- 管理会社

- 寒さ対策

- 医療

- 新型コロナウイルス

- 肌荒れ対策

- ネットショッピング

- 控除

- 感染症

- ダイエット

- 冬

- 寝室

- 疲労回復

- 自律神経

- 入浴

- 帰省

- 出張

- お出かけ準備

- 床

カテゴリーCategory

関連記事RELATED

HOUSING NEWSハウズイングニュースとは

私たち日本ハウズイングと、 管理マンションにお住まいの皆さまをつなぐコミュニティマガジンです。